「テクノロジープラットフォーム」をもとに、コア技術と基盤技術を培う

一昨年、CTOに就任してから、フジクラのR&Dが取り組むべき重要課題として「グループ全体の技術マネジメント」、「事業部門・生産技術部門と連携した製品開発力の強化」、「新技術・新規事業創出のための仕組みづくり」、「研究開発のガバナンスと組織風土の改革」の4つを掲げ、研究開発活動の高度化を進めてきました。本日は私なりに手応えを感じているこれらの取り組みについてご説明します。

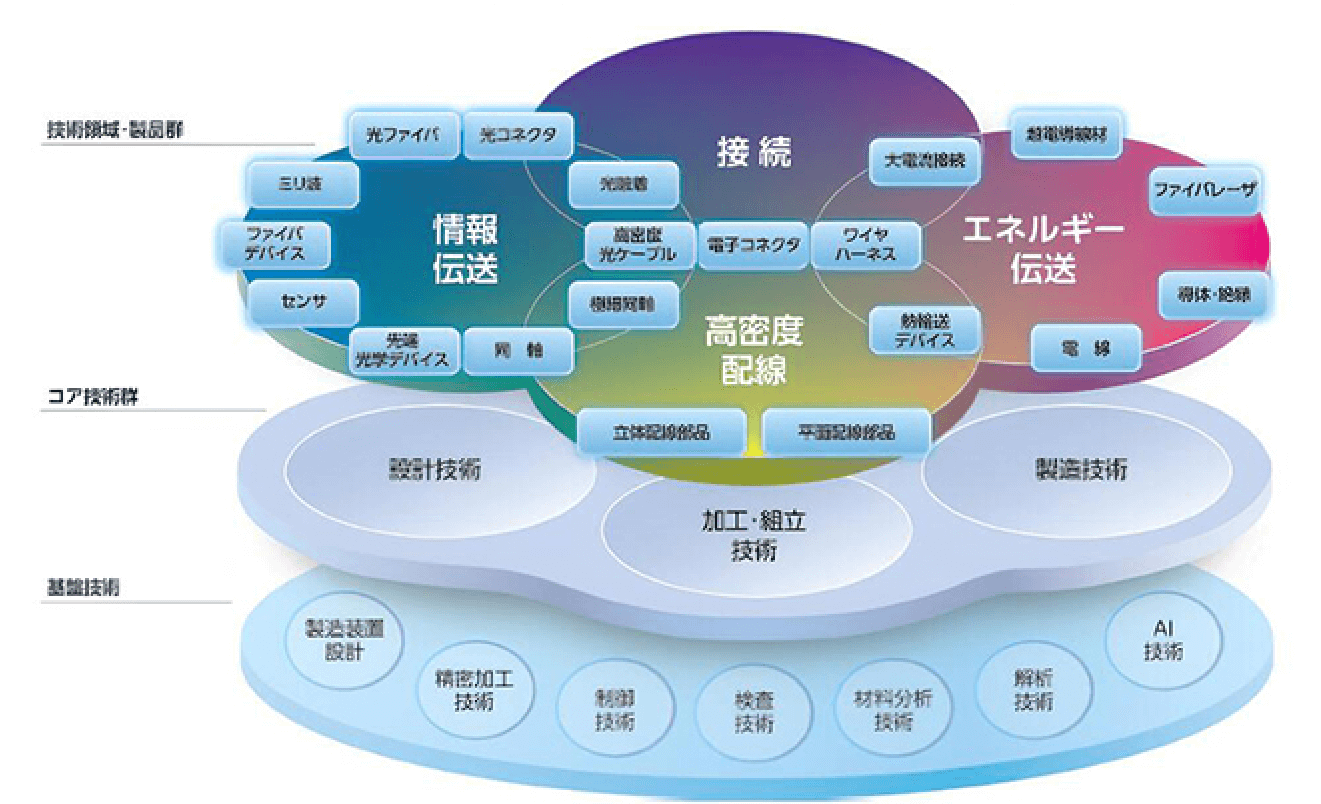

フジクラグループは電線から始まり、光ファイバを中心とする情報通信やエネルギー、エレクトロニクス、自動車など幅広い分野で事業と製品を展開しています。これらの事業で提供される製品には、いずれも事業を支えるコア技術があります。フジクラの技術の源流は電線の技術であり、具体的には電線の設計技術、押し出しや撚り合わせなどの電線の加工技術、電線の製造技術です。フジクラはこれらの技術を独自に創出し、進化させてきました。その後、電線以外に事業分野を拡大していく過程で、例えば光ファイバのガラス合成技術や紡糸技術など、それぞれの事業でコアとなる技術を創出してきました。また、電線で培った材料技術や製造装置の開発技術などを電線以外の新規事業にも応用してきました。フジクラの研究開発の設計図として2023年に作成した「テクノロジープラットフォーム」は、これらを整理したものです。

フジクラの「テクノロジープラットフォーム」は3層になっています。第1層は技術領域・製品群であり、フジクラの伝統的な技術領域である「情報伝送」と「エネルギー伝送」に加え、フジクラの最近の強みである「接続」と「高密度配線」を加えた4つを取り組むべき技術領域と定めました。第2層はコア技術群であり、各事業分野や新規分野で強みとすべき技術を「設計技術」、「加工・組立技術」、「製造技術」とし、研究開発や事業部開発で新しい技術を生み出し、また既存の技術を磨いていく技術群と定めました。第3層は基盤技術であり、製造装置設計技術や精密加工技術などフジクラが歴史的に積み重ね、各事業や新規開発で共通に利用できる技術と定めました。第1層で定めた領域にフジクラならではの新しい事業や製品を生み出すのが研究開発の目的であり、これを達成するために第2層のコア技術を磨いて顧客価値を高めていく、また第3層の基盤技術を活用して研究開発の効率性を高めていくことで研究開発活動を活性化していきたいと考えました。

それぞれの事業で培った技術や知見を他の事業や製品に活用することは、研究開発の効率を上げ、また効果を高めるうえでとても重要です。これを実践するためには、当然のことながら他の事業部門のこと、そして、その製品や技術のことを知っておく必要があります。フジクラの保有するコア技術を改めて見ていくと、そこには私が想像していたよりもはるかに多くのコア技術があり、しかも、それぞれのコア技術の開発や、そこから生み出される製品の一つひとつに、生まれた歴史や背景、あるいは生み出すための苦労といった固有の物語がありました。研究開発者は日々、いろいろな問題や課題に取り組んでいますが、それを乗り越えていくうえでこのような物語を知ることが非常に刺激になりますし、必ず役に立つはずです。

昨年、研究開発部門、各事業部門、生産技術のエンジニアたちが、それぞれ持っている技術をお互いに理解し合いながら議論する場として「技術群会議」を立ち上げました。この会議では、各部門のコアになるエンジニアが30~40名集まりディスカッションをしています。研究開発部門や各事業部門には、類似するコア技術があります。例えば接着剤の技術は、各事業部門で製品を構成する技術として広く使われています。異なる部門の技術者同士がそれぞれの接着剤の使い方や特徴、課題についてディスカッションすることで、より深い部分まで理解することができ、新たな発見にもつながります。

技術マネジメントをつかさどるCTOとしては、そこで議論された内容を整理し、最終的には社内の誰でも相互に利用することのできる技術データベースに仕上げていきたいと考えています。そして、この「グループ全体の技術マネジメント」の取り組みは、「事業部門・生産技術部門と連携した製品開発力の強化」にもつながると考えています。

テクノロジープラットフォーム

将来を見据えたR&Dの重要テーマ

現状を支える開発や、将来に向けて取り組む開発テーマは複数取り組んでいますが、その中でR&Dの重要テーマとして、次世代光通信、次世代エネルギー、そしてミリ波応用の3つのテーマを設定しています。

次世代光通信については、世界中で流通しているデータ量の急速な増大に対応すべく、1本の光ファイバに複数のコアを配置したマルチコアファイバの開発を進めています。フジクラでは、すでにマルチコアファイバ自体を作ることはできるようになっています。しかし光ファイバだけではシステムとして成り立ちませんので、マルチコアファイバの接続技術など周辺の技術開発にも注力し、ソリューションとして使える状態に仕上げるのが次のフェーズの目標です。また、通信の世界では、データ量の増大に伴い、データセンタなどで消費される電力の増大が世界的な課題となっています。NTTの提唱するIOWN構想によると、超低消費電力化の鍵となるオールフォトニクス・ネットワークの実現には、光電融合が重要と言われています。この分野では光接続技術が不可欠のため、IOWNとも連携しながら、実現に向けて重点的に進めていく方針です。

次世代エネルギーとしては核融合発電が期待されています。核融合発電は、二酸化炭素を排出しないクリーンな発電技術として注目されていますが、まだ技術的なハードルが高く、実用化には時間がかかります。フジクラの高温超電導線材は、核融合発電実用化の鍵となる、強磁場を制御するためのコイルとして注目されています。このため各国の政府機関、研究機関、さらに京都大学発のベンチャーである京都フュージョニアリング社などとコラボレーションして、早期の実用化のために私たちに何ができるのか、検討しながら進んでいくことが重要になります。

3番目のミリ波応用では、5Gに適用する28GHz帯と、産業用に適用する60GHz帯の2つの研究開発テーマに取り組んでいます。28GHz帯は、使いにくい面があって普及が遅れていますが、それを解消する技術規格が展開されつつあります。我々はこれに適合した製品を素早く投入するための技術開発・製品開発に取り組んでいます。一方の60GHz帯は免許が不要で、低遅延で精密な画像を送信できるなどの特長から、遠隔監視のソリューションとしての実用化が有望視されています。我々もそれをひとつの方向性と捉えながら、NTTのIOWN構想などにも参加し、実用化に向けた研究開発を進めています。

このような先進的な研究開発では、オープンイノベーションの取り組みが有効です。例えば次世代光通信の研究開発では、光に関するコア技術は自分たちで開発し、周辺技術やその応用は、複数の米国大学とコラボレーションして研究を加速させています。また、昨今の地球温暖化の課題に対するカーボンニュートラルに向けた活動も企業の責務です。当社の事業活動で排出するCO₂の量を減らすのは当然として、当社の技術をお客様に使用いただくことによりCO₂排出を削減することも重要と考えています。例えば、核融合発電が実現できれば、極端に言うとCO₂排出量はゼロで発電できるわけです。すなわち当社の高温超電導線材が鍵となってCO₂を発生しない核融合発電の実用化に寄与する、このような形で当社が社会貢献することもできますので、R&Dはそういう切り口で活動することも積極的に進めたいと考えています。