1885年の創業以来、フジクラグループのDNAとして受け継がれる「進取の精神」と「技術のフジクラ」。 このDNAの下、優れた技術力、社会変化への適応力、お客様との信頼関係を大切にしてきました。 これからも私たちフジクラグループは "つなぐ"テクノロジー™を通じ、顧客の価値創造と社会に貢献していきます。

1843 ~

創業者 藤倉善八

1843 〜 創業者 藤倉善八

善八の生涯

| 1843年 (天保14) 1月28日 | 下野安蘇郡植野村大字船津川字沼端21番地 父熊吉の長男として誕生 |

|---|---|

| 1867年 (慶応3) | 水車による精米業を営む |

| 1875年 (明治8) | 上京、神田明神下に居住 |

| 1881年 (明治14) | 神田淡路町1丁目に転居、根掛け事業を始める |

| 1883年 (明治16) 11月3日 | 日本橋通り電信局のバルコニーのアーク燈を末弟留吉と見に行き、電気に興味を抱く |

| 1884年 (明治17) 5月 | 新富座で9代目市川団十郎に口上を頼む 注文が殺到し、根掛け事業が成功する |

| 1885年 (明治18) 2月 | 絹・綿巻線製造開始 弟春吉と鉄製編組機械を工夫製造し、生産効率改善 |

| 1887年 (明治20) | 米国より大型編組機5台を輸入 |

| 1888年 (明治21) 4月 | 新宿御料地内の製糸場跡を借りうける(新宿工場) |

| 1890年 (明治23) 9月 | 工場を千駄ヶ谷900番地に移転(千駄ヶ谷工場①) |

| 1896年 (明治29) 6月 | 工場を千駄ヶ谷922番地に移転(千駄ヶ谷工場②) |

| 1900年 (明治33) | 藤倉合資会社設立案を作成 |

| 1901年 (明治34) 5月 | 洋家具店(横浜)を営む末弟留吉に電線事業に専念の要請 |

| 10月8日 | 死去(59歳)、遺言により末弟松本留吉が後継者となる |

水車小屋時代(郷里 栃木県佐野)

善八の生まれた栃木県植野村(現 佐野市)船津川は、渡良瀬川と支流秋山川との三角地帯にある。藤倉家はかなりの田畑を持っていたが、たび重なる洪水のため、収穫は年々減少した。父熊吉は、農業の傍ら、木材販売、回漕業などを行ったが家運の好転はなかった。

やがて善八は、「沼端」で水車による精米業を始めるが繁盛のほどには利が少なくて災厄にも見舞われた。善八は意を決し、水車権の契約が切れたのを機に新生活を求めて東京への進出をする。1875年(明治8)、善八33歳のことである。

上京〜創業

1875年(明治8)の上京以来、善八の生活は苦闘の連続であった。蒸気力を応用した精米業を志して買い入れた蒸気機関が不良品で、その訴訟に3年かかり、事業は頓挫した。その後のいくつかの事業もうまく行かなかった。

1881年(明治14)神田淡路町1丁目1番地に転居したことが彼に幸運をもたらした。善八の妻いねが、家計を助けるために隣家の職人から手ほどきを受け、手内職として「根掛け」を作り始める。それがやがて善八一家の仕事となった。当初は1台の組紐の機械を朝から夜10時までは妻いねが動かし、その後は善八が一晩中動かして翌朝いねに引き継いだ。その後、職人も増え、2丁目の借屋を工場にあて、昼夜の別なく動かした。

1884年(明治17)、善八は丸型の根掛けを創意工夫する。その新製品に「市川掛け」と命名し、当時の歌舞伎の名優9代目市川団十郎に依頼して口上とともに毎日数百本を客席にばら撒いた。それが評判となり、全国から注文が殺到する。そして、その利益が善八の電線事業の資金的背景となったのである。

電線製造~アーク燈を見つめるひとみ~

1883年(明治16)11月の夜、日本橋通りで公開されたアーク燈の点燈は見学者の数が記録的なものであった。その大群衆の中に善八がいた。末弟の留吉もそのそばにいた。2人は四つのひとみで輝くアーク燈を見つめていた。善八41歳、留吉16歳である。

根掛けからどうして電線製造を思いついたのか。『藤倉善八小伝』は次のように伝えている。

「会々、明治16年晩秋、日本橋際郵便局ノ露台ニ於テ"アーク燈"ヲ点ジ、市民ニ電光ヲ紹介セシコトアリ。善八始メテ其ノ煌々タル光ニ浴シ、感嘆措ク所ヲ知ラズ、爾来電気事業ニ深ク興味ヲ有スルニ至リ、且ツ自ラ使用シ来レル糸組器機及絹、綿糸ガ当時ノ幼稚ナル電線トハ極メテ密接ナル関係ヲ有スル事ニヨリ、茲ニ不思議ナル縁由ヲ以テ、電線製造ニ手ヲ染ムルニ至レルモノナリ。時維レ実ニ明治18年2月トス。」

「賀来神社」~フジクラの守護神~

フジクラは賀来神社を会社の守護神としている。その縁起であるが、善八が住んだ神田淡路町1丁目には、かつて大給(おぎう)邸があり、賀来神社が祭ってあった。それが1872年(明治5)に本郷の別邸に移され、御神木の珊瑚樹は付近に住む鳶頭某がもらい受けた。

善八は、賀来神社を深く崇敬するようになり、また、神田淡路町は発祥の地でもあったので分祀を願い出て、フジクラの守護神としたのである。同時に珊瑚樹も譲り受け、千駄ヶ谷工場へ装飾した牛車で運び、御神木とした。

1885 ~

創業・黎明期

1885 〜 創業・黎明期

フジクラの歴史始まる

フジクラの歴史は、わが国電線事業が夜明けを迎えつつあった1885年(明治18)2月、創業者である藤倉善八が絹・綿巻線の製造に乗り出したときに始まる。故郷栃木県植野村(現 佐野市)船津川で農業の傍ら水車を使った精米業をやっていたが、1875年(明治8)東京へ進出し神田明神下に居を定める。善八33歳である。神田淡路町1丁目1番地へ転居を機として、妻いねが始めた内職から、1881年(明治14)「根掛け」の製造を始めた。善八は元来企業心に富み、進歩進取の人であったので、創意工夫で「根掛け」は全国から注文が殺到、その後10年間盛況が続いた。

東京の庶民が電燈を見たのは、1882年(明治15)に銀座で第1回デモンストレーションが行われた時である。翌1883年(明治16)11月に2回目が日本橋通りで行われ、記録的な見物人を集めた。その大群衆の中に藤倉善八と上京したばかりの16歳の弟留吉がいた。善八はこの夜の体験をきっかけに電気に興味を抱き、その後根掛けと電線被覆の編組技術が似ていることから電線事業に乗り出すのである。

藤倉留吉(後の初代社長)渡米

1883年(明治16)に上京。兄善八の家に落ち着き、漢学、英語の学校に通う傍ら、繁忙な工場を手伝う。1886年(明治19)7月、海外の新文化を学びたいとの堅い決意で米国に出発、留吉19歳である。米国では昼は働き、夜は英語を学んだ。1890年(明治23)7月に帰国した。1890年(明治23)松本家の養子となる。

神田淡路町工場

1885年(明治18)2月、神田淡路町1丁目1番地で絹・綿巻線の製造を開始した。藤倉善八、妻いね、藤倉(後に中内)春吉など、従業員は12名。自宅兼工場は3部屋(10,8,6畳)あり、そのうち工場部分は板敷10畳間で、その後3部屋に拡大。2丁目にも家を借りて「二丁目工場」としていた。組紐機械は手で回すため1台に1人がついた。

やがてすぐに工場は繁忙となり、昼夜の別なく動かした。設備は、60cm四方の大型木製組紐機械1台、鉄製小型編組機5台である。絹・綿巻線、根掛け、羽織の紐などを製造した。

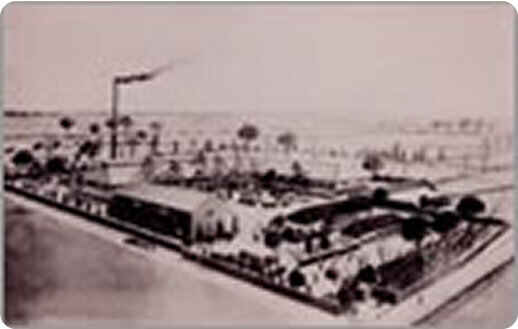

新宿工場

1888年(明治21)4月、宮内省御料地内(新宿御苑)の製糸場を借り受け新宿工場を開設。玉川上水から引く小川に水車があり、その動力を使う。工場は水車の両側に2棟の木造、瓦葺き、レンガ敷きの建物(15m×32m)であった。設備は組紐機械8台、電線編組機20台、従業員は5~6名。東京線、パラフィン線ランプコードの製造を始める。ゴム線の研究を開始する。

1890 ~

基礎確立の時代

1890 〜 基礎確立の時代

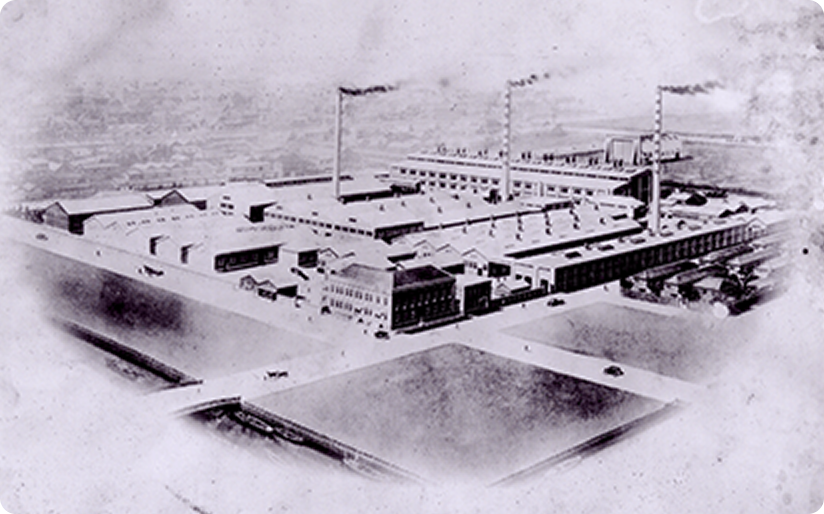

千駄ヶ谷工場

千駄ヶ谷工場①

1890年(明治23)9月、千駄ヶ谷900番地の紀州徳川家の土地を買収して新工場を建てた。ここにも玉川上水を利用する水車があって、より大きく、より強力であった。水車動力でゴムローラを動かし、ゴム線の製造が始まった。その頃、ゴム線では国産品はなく、専ら高い外国製が使われていた。"ゴムを制するものは電線を制す"と言われ、ゴム被覆線の完成は電線会社の悲願であった。工場敷地100坪、水車の大きさ5.4m。

地図右上が新宿駅(国土地理院/1909年発行)

千駄ヶ谷工場②

善八はゴム線の量産を急がねばならなかったが、ゴム量産のための蒸気機関をもっていなかった。幸運なことに同じ番地内に、蒸気機関があり、馬力の強い水車もついていた事業不振で休業中の製糸工場があった。工場敷地995坪と当時としては大きすぎる規模であったが、善八は将来を見越して買収を決意した。 これでゴム線の総ての工程を一工場内で行うことが可能となり、その製造能力は飛躍的に増加した。主力製品は、東京線、パラフィン線で、ゴム被覆線は品質改良で苦闘時代にあった。翌月の7月、善八の甥の岡田顕三をゴム被覆線の技術習得の目的で渡米させた。1900年(明治33)8月、帰国した岡田顕三は、技術面でもっとも重要な役目を果たすのである。1901年(明治34)「藤倉電線護謨合名会社」設立。1910年(明治43年)には電線事業の規模拡大の必要性から新社名「藤倉電線株式会社」となった。

松本留吉初代社長

1868年(明治元)11月28日栃木県植野村(現 佐野市)船津川で誕生。創業者藤倉善八の末弟。1890年(明治23)、米国より帰国後「松本家」を継ぎ、横浜の洋家具店を営む一方、上京しゴム被覆線の研究で兄善八を手伝った。その後、善八は留吉に電線事業に専念するように要請。留吉は1901年(明治34)5月洋家具店を処分し、善八の要請を受け入れ、上京する。その年の10月、善八が死去する。留吉はその後継者として善八の個人企業を会社組織とし、1901年(明治34年)10月25日、藤倉電線護謨合名会社を設立し、その代表社員となった。その後の留吉の精力的な努力もあって電線事業は益々発展、また「技術の藤倉」を確立させていく。1910年(明治43)3月18日、電線事業拡大の必要から電線事業を分離、藤倉電線株式会社が誕生する。留吉43歳である。1903年(明治36)、旋風で工場全壊、1923年(大正12)、関東大震災で深川工場焼失という危機にも時を移さず率先躬行にて再建。1938年(昭和13)で松本留吉社長が関係する会社は45社であった。1938年(昭和13)3月24日、松本留吉死去、71歳。

松本留吉社長を支えた4人

(製造・開発を担当)

(国産絶縁紙など開発)

(販売・仕入を担当)

(震災復興を推進)

1923 ~

震災復興と技術の時代

1923 〜 震災復興と技術の時代

深川工場焼失

1923年(大正12)9月1日、関東大震災が完成したばかりの深川工場を襲った。煙突が折れる程度で被害は軽微であったが、その夜、洲崎弁天町で出火した火災で延焼し、深川工場は全焼した。

深川工場再生

松本留吉社長の対応は早かった。被害のなかった千駄ヶ谷工場の設備を活用し、2日目には工作用機械3台を動かすなど復興は敏速であった。在庫電線が応急資材として飛ぶように売れ、復興資金となった。

松本新太2代社長

1938年(昭和13)3月、松本留吉社長の死去により故人の長男松本新太が2代社長に就任した。新社長は就任早々、藤倉化学工業(現 藤倉化成)、藤倉航空工業(現 藤倉航装)などを設立する一方で福利厚生面でも多くの改善を行う。従業員の文化・体育活動には理解と援助を惜しまなかった。とりわけ野球を愛し、自ら創った野球部を草野球から脱皮させ、第12回大会(1938年)、第13回大会(1939年)の都市対抗野球を優勝へと導いた。戦争の陰が色濃くなった時期でもあった。

戦争の敗色が見える1945年(昭和20)3月10日、東京大空襲で深川工場は全壊。多くの犠牲者を出した。その後、新太社長は銅・材料などが極度に不足する中、9月に生産を再開させ、戦後の復興を成し遂げる。

野球部発足

1923年(大正12)、当時総務部長であった松本新太社長によって創られた。作ったばかりのユニホームが震災で焼けてしまった。

1925年(大正14)、工場横にグランドが作られる。練習は仕事の終わる午後4時から、試合は休日のみと決められていた。

都市対抗野球優勝

東京市代表として、1938年(昭和13)12回大会を土井投手の活躍などで優勝。 翌年13回大会も出場し、吉田投手の好投などで連続優勝を成し遂げた。この時期が 野球部の黄金時代である。

1945 ~

戦後復興と高度成長の時代

1945 〜 戦後復興と高度成長の時代

沼津工場(静岡沼津市)

1944年(昭和19)に戦争疎開工場として創設した富士工場は東京大空襲で焼失した深川工場から、焼け残りの機械を移設し、ゴム線工場として稼動していた。しかし、もともとは製紙工場を借用していたので、電線工場としてはレイアウト・効率の両面で問題が少なくなかった。そこで富士工場を沼津に移転させ1953年(昭和28)7月より沼津工場として操業を開始した。当初の製品は裸銅線・アルミ線・ゴム絶縁線・プラスチック線等であった。沼津工場から、事業基盤を支え続ける数々の技術や製品が生まれていくのである。

佐倉工場(千葉県佐倉市)

深川・沼津工場に次ぐ第3の工場を思い立ったのは岩戸景気さなかの1960年(昭和35)である。品種の広がりや受注増加に勢いがあり、これに対応するための近代的な工場の建設が急務となった。1964年(昭和39)に試運転が始まり、翌1965年(昭和40)から本格稼動した佐倉工場は高度経済成長の中、通信ケーブルを主体とした近代的な工場として急成長を遂げる。その後も勢いを増した佐倉工場は、光ファイバの量産、FPC(フレキシブルプリント基板)や電子ワイヤの量産、光ファイバ融着接続機の開発製造も加わり、フジクラの屋台骨を支える存在になるのである。

鈴鹿工場(三重県鈴鹿市)

1965年(昭和40)からのイザナギ景気を背景とする電力需要の急増に対応するため、電力CVケーブル生産専用の工場建設を計画していた。ちょうどその時期、工場誘致に熱心であった三重県鈴鹿市からの交渉を受け、1970年(昭和45)に第4の工場となる鈴鹿工場を建設した。製造設備は当時最高レベルのものを導入し、先進のCVケーブル工場であった。鈴鹿工場は操業早々から大型受注が相次ぎ、フル回転操業が続いた。フジクラの電力事業を支える一大拠点として急成長を遂げたのである。

本社事務所霞が関ビルへ

1968年(昭和43)4月に日本最初の超高層ビルである霞が関ビル(地上36階、地下3階)が完成した。藤倉電線も霞が関ビルへの本社事務所移転を決定し、同ビル11階で業務を開始した。

1973 ~

激動と試練の時代

1973 〜 激動と試練の時代

石油危機と低成長時代

1973年(昭和48)10月、第4次中東戦争が勃発。アラブ産油国は日本を含む非友好国には石油供給を削減する。その後の狂乱物価は沈静化したが、景気は落ち込み、電線業界にも大きな影響を与えた。原材料難と価格暴落、電力使用制限など生産環境が激変し、電線需要も急減した。木野新社長は1974年(昭和49)年頭に非常事態宣言を行い、経費節減などの対策を示した。藤倉電線も輸出拡大を図る一方、電線周辺での事業拡大を図るために「機器電材」「海外」の2事業部を新設した。

五反田藤倉ビル

1977年(昭和52)10月、本社事務所を霞が関ビルから五反田藤倉ビル(地上9階、地下1階)に移転した。当初は貸しビル用としての建築であったが、折からの不況により、期待していたテナントが見つからず、自社の本社事務所として使用することとなった。

光ファイバの開発

1970年(昭和45)から光ファイバの取り組みを進めていたフジクラは、1975年(昭和50)より電電公社と共同開発を行い、1976年(昭和51)にはMCVD法により極低損失ファイバを開発し、長波長側に超低損失領域があることを発見(IEEEの論文賞受賞)した。また、1980年(昭和55年)には極低OHファイバを国産自主技術であるVAD法により世界に先駆け開発をし、その広い低損失領域の実現により、現在の波長多重通信へとつながった。

フジクラタイランド社設立

1984年(昭和59)8月、タイ王国にフジクラタイランド社を設立した。フジクラタイランド社はタイ王国現地法人の第一号の会社である。翌1985年(昭和60)のプラザ合意による円高基調の追い風と外資中心の投資ブームの波に乗り、メリットを享受した。また、電子材料や光関連部品への生産シフトで急成長を遂げ、現在に至るまで、タイ王国におけるフジクラグループの中心的な存在である。

創業100周年事業

創業100周年を機に、電線にとらわれない企業イメージを作ろうと新呼称「フジクラ」を採用し、新社章を制定した。そのほかに100年史「フジクラ100年の歩み」の刊行、新基本方針の制定を行う。

1991 ~

グローバル化と新技術の時代

1991 〜 グローバル化と新技術の時代

深川新本社ビル完成

1990年(平成2)本社ビルが完成。深川に本社を統合し、営業、技術、本社機能等が一体となって業務を遂行できる体制が整った。

社名変更

1992年(平成4)10月1日、藤倉電線から株式会社フジクラへと社名変更を行った。長年にわたり電線一辺倒であった藤倉電線も、電子材料や光システムといった新規事業分野に進出し、電線メーカから脱皮を遂げつつあった。こうした状況下にあって、電線事業の強化を図る一方、新規分野の進出に積極的に取り組み、電線にとらわれない企業イメージをアピールした新たなフジクラの出発である。

富津工場(千葉県富津市)

1992年(平成4)10月、深川工場に代わる電力ケーブル製造・開発の新たな拠点として富津工場を建設し、社名変更と同じ日に操業を開始した。電力ケーブルの超高圧化、大容量、長尺化が進む中、富津工場は世界トップクラスの超高圧CVケーブル、OFケーブル、海底ケーブル製造の拠点としてユーザーニーズにフルに対応するために建設された最先端の工場である。

複合都市「深川ギャザリア」誕生

深川工場跡地を再開発し、2000年(平成12)、新たな都市「深川ギャザリア」が誕生した。歴史ある深川の地に活気ある街づくりを進め、「ビジネス」、「ショッピング」、「アメニティ」の3つの機能を持つ複合施設を展開している。

フジクラは世界のトップブランドへ

光ファイバを世界へ供給し、光ファイバ融着接続機は世界のトップブランドになった。また、電子電装分野へも世界各地に展開し、「日本のフジクラ」から「世界のフジクラ」へと企業体制は変わった。

創業120周年

2005年(平成17)に創業120周年を迎えた。新しい経営理念である「MVCV(ミッション・ビジョン・基本的価値)」を制定する。

絵本「飛ぶぞう。」を記念事業のひとつとして制作し、絵本を使い新経営理念を社員に伝えている。

フジクラ年表

1885 〜 創業・黎明期

| 1885年明治18年 |

藤倉善八、絹・綿巻線製造開始

|

|---|---|

| 1886年明治19年 |

藤倉留吉、渡米 |

| 1887年明治20年 |

藤倉善八、米国から大型編組機5台輸入 |

| 1888年明治21年 |

新宿御料地内の製糸場を借り受け工場移転 東京線、パラフィン線、コード類の製造開始 ゴム線の研究に着手 |

| 1889年明治22年 |

1890 〜 基礎確立の時代

| 1890年(明治23) |

藤倉留吉、米国より帰国 工場を千駄ヶ谷900番地に移転 |

|---|---|

| 1893年(明治26) |

日本で初めてゴム被覆線の製造開始 |

| 1896年(明治29) |

工場を千駄ヶ谷922番地に移転

岡田顕三、電線製造技術修得のため渡米 |

| 1901年(明治34) |

創業者・藤倉善八(59歳)死去 松本留吉が代表社員となり藤倉電線護謨合名会社設立

|

| 1903年(明治36) |

日本最初の逓信省ゴム被覆線指定工場となる 旋風により千駄ヶ谷工場全壊するも3か月後に復旧

|

| 1910年(明治43) |

松本留吉が代表社員となり藤倉電線株式会社設立 藤倉合名会社防水布製造所(現 藤倉コンポジット)設立 |

| 1916年(大正5) |

熔銅・展延・製線作業開始 |

| 1918年(大正7) |

多層ゴム被覆線の特許取得 のちの電線要覧の元祖となる「実用電線要覧」発行 |

| 1919年(大正8) |

知的障がい者施設「藤倉学園」設立(大島)

|

| 1920年(大正9) |

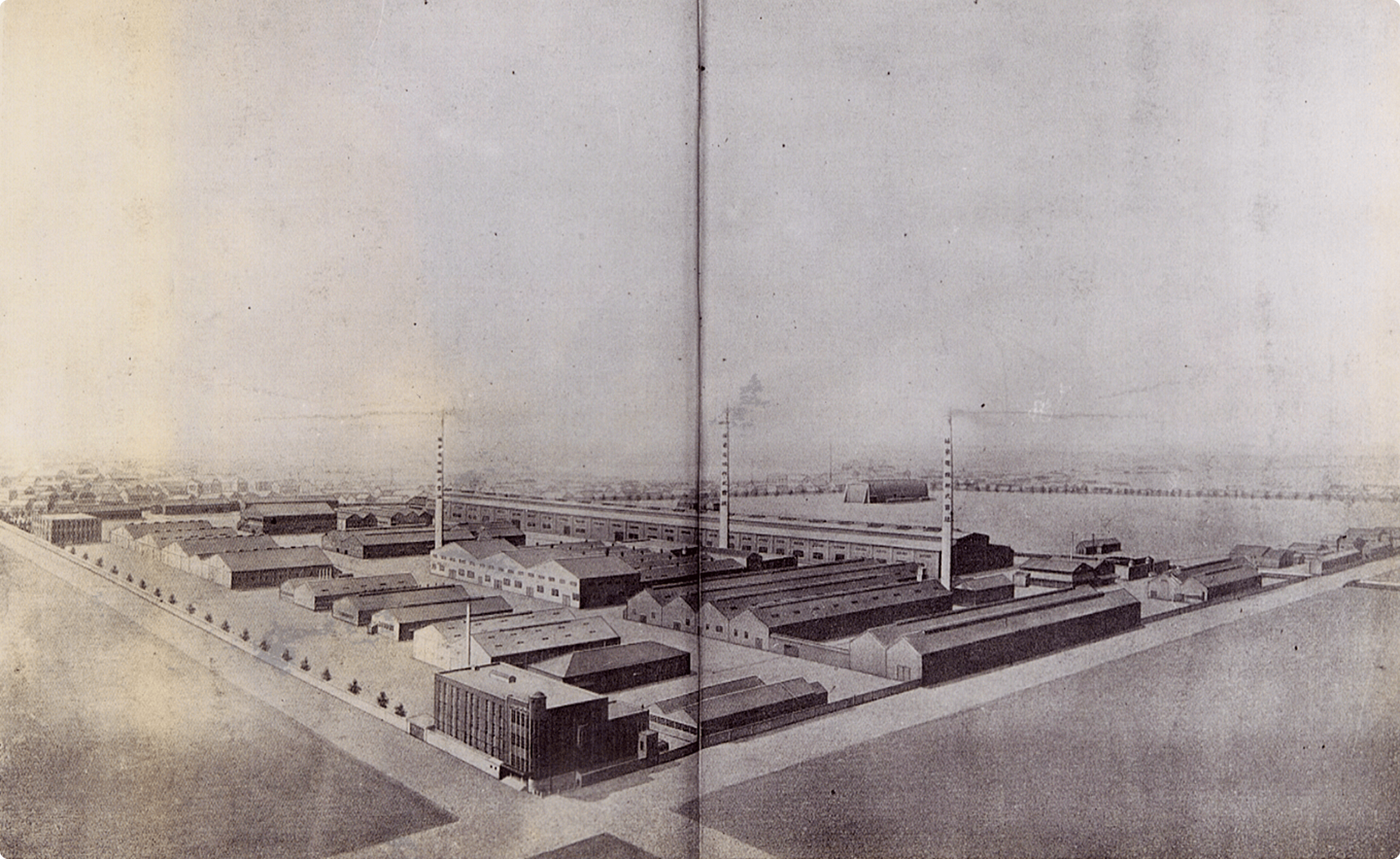

水運の利便性とより広い工場を求め、深川平久町の2万2000坪を買収し、工場建設着手 |

| 1921年(大正10) |

深川の熔銅工場完成 |

1923 〜 震災復興と技術の時代

| 1923年(大正12) |

深川本社・工場完成

野球部発足 大震災で深川本社・工場全焼 |

|---|---|

| 1924年(大正13) |

深川工場復旧

|

| 1925年(大正14) |

逓信省に国産絶縁紙による1200対ケーブル納入 鉄道省の指定工場となる |

| 1929年(昭和4) |

本社新館完成

|

| 1930年(昭和5) |

ユニット型市内ケーブル製造開始 OFケーブル製造開始 研究棟完成

|

| 1931年(昭和6) |

日本初となる飛行機用電線「藤光線」製造開始

|

| 1933年(昭和8) |

社標を正式登録

鈴木工作所(現 スズキ技研)設立 |

| 1935年(昭和10) |

藤倉型高周波同軸ケーブルの特許取得 のちのフジクラ技報の前身となる「藤倉電線彙報」創刊 |

| 1938年(昭和13) |

初代社長・松本留吉(71歳)死去 松本新太、2代社長に就任

第12回都市対抗野球優勝 藤倉化学工業(現 藤倉化成)設立 |

| 1939年(昭和14) |

第13回都市対抗野球優勝 藤倉航空工業(現 藤倉航装)設立 |

| 1941年(昭和16) |

アルミ電線製造開始 |

| 1943年(昭和18) |

岡田顕三死去 藤倉型100kW同軸ケーブル製造開始 |

| 1944年(昭和19) |

富士工場開設

米沢末広電纜工業(現 米沢電線)設立 |

1945 〜 戦後復興と高度成長の時代

| 1945年(昭和20) |

東京大空襲により深川工場全壊 深川工場再建開始 |

|---|---|

| 1948年(昭和23) |

石橋五郎、3代社長に就任

|

| 1949年(昭和24) |

NHKに日本最初の24心TVカメラケーブル納入 日本発送電にACSR初納入 ビニル電線製造開始 キティ台風で深川工場が水害を受ける |

| 1954年(昭和29) |

静岡県沼津市に沼津工場(現 沼津事業所)完成

社内報「藤倉電線ニュース」創刊 第25回都市対抗野球準優勝 超高圧実験室完成 |

| 1957年(昭和32) |

ワイヤハーネス製造開始 |

| 1958年(昭和33) |

東京電力に日本初の154kV OFケーブル納入 沼津熔銅設立 東京都多摩市に多摩藤倉学園設立 |

| 1961年(昭和36) |

兵藤嘉門、4代社長に就任

|

| 1964年(昭和39) |

佐倉工場に日本初の66kV POFケーブルを布設 通信ケーブルのSZ撚り方式製造装置開発 |

| 1965年(昭和40) |

千葉県佐倉市に佐倉工場(現 佐倉事業所)完成

栗山久治、5代社長に就任

ダイスタンプ式プリント配線板生産開始 |

| 1968年(昭和43) |

霞が関ビルに本社事務所設置 |

| 1969年(昭和44) |

東京電力に275kV OFケーブル納入 |

| 1970年(昭和45) |

三重県鈴鹿市に鈴鹿工場(現 鈴鹿事業所)完成

|

1973 〜 激動と試練の時代

| 1973年(昭和48) |

木野二郎、6代社長に就任

社史「88年史」刊行 |

|---|---|

| 1974年(昭和49) |

CVD法による光ファイバ母材製造の検討開始 275kV CVケーブル開発 協栄線材(現 フジクラハイオプト)設立 |

| 1975年(昭和50) |

日本電信電話公社(現 NTT)、古河電気工業、住友電気工業、フジクラ間で光ファイバ共同研究協定締結 日本初、平型エレベータケーブル開発 |

| 1976年(昭和51) |

日本電信電話公社(現 NTT)と世界初の長波長極低損失光ファイバ共同開発 東京電力袖ヶ浦火力に500kV OFケーブル納入 河村勝夫、7代社長に就任

|

| 1977年(昭和52) |

高抗張力線入りユニット型ファイバ開発 日本初、154kV CVケーブル実用化 本社事務所を五反田藤倉ビルに移転 |

| 1979年(昭和54) |

リボン電線、フラットケーブル製造開始 電子機器用フレキシブルプリント配線板(FPC)の生産開始 世界初低損失光シングルモードファイバで0.27dB/km達成 |

| 1980年(昭和55) |

メタシールSPケーブル開発 シングルモード用光ファイバ融着接続機開発 |

| 1981年(昭和56) |

融雪用ヒートパイプ開発 日本初、光ファイバ複合架空地線開発 |

| 1982年(昭和57) |

半導体圧力センサ開発 275kV CVケーブル納入 加賀谷誠一、8代社長に就任

佐倉工場に光工場完成 メンブレンスイッチ生産開始 |

| 1983年(昭和58) |

日本列島縦貫用光ファイバ納入布設開始 Fヒータを生産開始。 |

| 1984年(昭和59) |

タイ王国最初の製造拠点となるフジクラタイランド社設立 |

| 1985年(昭和60) |

創業100周年 世界初、コア直視型光ファイバ融着接続機開発 新社章制定

|

| 1987年(昭和62) |

酸化物超電導材料の線材化に成功 佐倉工場に光エレクトロニクス研究所完成 社史「フジクラ100年の歩み」編纂 |

| 1988年(昭和63) |

フジクラヨーロッパ社設立 世界初、CSトロリー線開発 世界初、多心光ファイバ融着接続機開発 |

| 1989年(平成元) |

光線路監視システム納入開始 |

| 1990年(平成2) |

エルビウムドープ光ファイバ増幅器開発 シスコム(現 フジクラソリューションズ)設立 深川新本社ビル完成 |

1991 〜 グローバル化と新技術の時代

| 1991年(平成3) |

光システム開発センター完成 フジクラプレシジョン設立 |

|---|---|

| 1992年(平成4) |

千葉県富津市に富津工場完成

社名を「フジクラ」へ変更

田中重信、9代社長に就任

|

| 1993年(平成5) |

深川本社に東京R&Dセンター完成

500kV CVケーブル、北本光複合海底ケーブル納入 |

| 1995年(平成7) |

超低損失多心コネクタ開発 |

| 1996年(平成8) |

普及型小型光ファイバアンプモジュール開発 |

| 1998年(平成10) |

関電・電発に世界最大規模の直流500kV OF海底ケーブル納入 世界初、リサイクルできるエコ電線開発 |

| 1999年(平成11) |

辻川昭、10代社長に就任

新幹線用新信号ケーブル開発 500kV CVケーブル新京葉豊洲線納入 |

| 2000年(平成12) |

深川工場跡地再開発「深川ギャザリア」誕生

|

| 2001年(平成13) |

フジクラエレクトロニクス(上海)設立 FTTH光製品商品化 自動車用着座センサ開発 |

| 2002年(平成14) |

高圧CV活線診断装置で澁澤賞受賞 地球深部探査船用ケーブル初納入 ウエハレベルパッケージ生産開始 |

| 2003年(平成15) |

色素増感太陽電池開発 中国統括会社 藤倉貿易(上海)(現 藤倉(中国))設立 |

| 2004年(平成16) |

超高速エレベータケーブル納入 |

| 2005年(平成17) |

創業120周年 大橋一彦、11代社長に就任

新経営理念「MVCV」導入 古河電気工業と電力合弁会社のビスキャス設立 三菱電線工業と合弁会社「フジクラ・ダイヤケーブル」設立 アメリカフジクラ(AFL)設立 |

| 2006年(平成18) |

スペインACEの株式60%を取得 創業120周年記念事業として経営理念をわかりやすく伝える絵本「飛ぶぞう。」を作成

|

| 2007年(平成19) |

本社ショールームリニューアル

イットリウム系酸化物超電導線材、世界記録更新 ファイバーテック株式会社買収 |

| 2008年(平成20) |

スペインACEを子会社化 |

| 2009年(平成21) |

長浜洋一、12代社長に就任

|

| 2010年(平成22) |

タイ王国のグループ7社を統合し、フジクラエレクトロニクス(タイランド)(FETL)設立

オプトエナジーを買収 深川工場跡地再開発「深川ギャザリア」完成 ビオトープ「フジクラ 木場千年の森」オープン

|

| 2011年(平成23) |

タイ王国の洪水で工場被災 |

| 2015年(平成27) |

光ファイバの量産性に優れたVAD法がIEEEマイルストーン認定

|

| 2016年(平成28) |

伊藤雅彦、13代社長に就任

フジクラグループタイ王国洪水復興宣言 フジクラ・ダイヤケーブルに産業用電線事業の製造事業および販売事業を統合 「フジクラグループ環境長期ビジョン2050を制定 ビスキャスより配電線・架空送電線事業を譲渡 |

| 2017年(平成29) |

「フジクラ 木場千年の森」が東京都「江戸のみどり登録緑地(優良緑地)」に登録

監査等委員会設置会社に移行 |

| 2018年(平成30) |

イノベーションハブ「BRIDGE」を開設

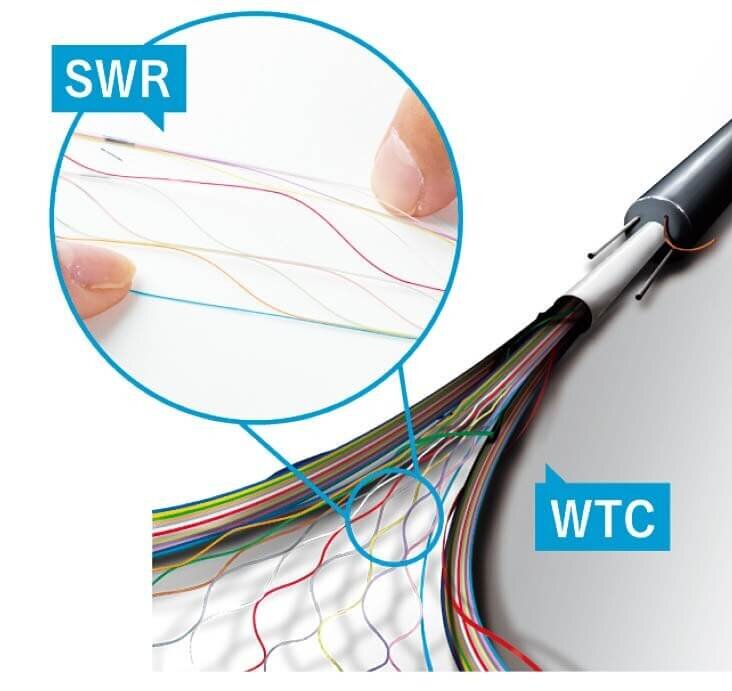

世界最大心数の光ファイバケーブル(6,912心 Wrapping Tube CableⓇ(WTCⓇ))の販売開始

|

| 2020年(令和2) |

新型多心光ファイバ融着接続機90Rの販売開始 スーパーコンピュータ「富岳」の冷却部品にコールドプレートが採用 |

| 2021年(令和3) |

タイ王国に電子部品製造会社「Fujikura Electronic Components (Thailand) Ltd.」を設立 |

| 2022年(令和4) |

岡田直樹、14代社長に就任

フレキシブルプリント配線板の製造販売会社「株式会社フジクラプリントサーキット」を設立 送電線・メタルケーブル(ゴム絶縁電線含む)の製造販売会社「株式会社フジクラエナジーシステムズ」を設立 東京証券取引所プライム市場へ移行 香港に電子関連製品の販売会社「藤倉香港貿易有限公司」を設立 |

| 2023年(令和5) |

レアアース系高温超電導線材を小型核融合炉向けに増産

核融合炉の開発において世界をリードする米CFS社にレアアース系高温超電導線材納入開始 |

| 2024年(令和6) |

創業以来初の全国テレビCM放送開始 |

FUJIKURA ODYSSEY

フジクラ オデッセイ

1885 年の創業から120 年余り。

フジクラは、常に技術的な挑戦で、数々の独創的な製品を世の中に送り出してきました。

エンジニアたちの歩みが技術進化の歴史に大きな功績を刻み、世界的な偉業を次々と成し遂げていく・・・・・・

脈々と受け継がれてきたフジクラの技術力の背景に迫ります。